杭州旅游的作文怎么写?掌握这些技巧轻松写出诗意游记

杭州这座城市像一本摊开的诗集,随便翻开一页都流淌着诗意。写杭州旅游作文,本质上是在捕捉这种诗意的过程。记得去年春天带学生去西湖采风,有个孩子望着湖面突然说:“老师,西湖的水好像会呼吸。”这句话让我意识到,优秀的杭州游记从来不只是景物的简单复刻,而是心灵与风景的对话。

1.1 杭州旅游作文的特点与魅力

杭州的风景自带文学基因。这里的山水不是沉默的,它们被无数文人墨客吟咏过,每块青石板都踩着历史的回响。写杭州时,你面对的不仅是眼前的风景,还有跨越千年的文化共鸣。

这类作文最动人的地方在于它的多维度。你可以写西湖的柔美,也可以写钱塘江的壮阔;可以聚焦雷峰塔的传说,也可以记录市井巷弄的烟火气。去年遇到一位游客,他在作文里专门写了河坊街做糖画的老艺人,那双布满皱纹的手捏出的不仅是糖人,更是一座城市的记忆。这种从宏大叙事转向个体观察的写法,让文章瞬间有了温度。

1.2 如何选择独特的写作视角

避开“西湖十景”的常规路线或许会有意外收获。试着从这些角度切入:

清晨五点的西湖属于晨练的当地人,他们的身影映在晨光里,比任何风景都生动。我特别喜欢观察北山街的梧桐树影,那些光影斑驳的瞬间,比晴空下的湖景更让人心动。

雨天其实是最佳的写作时机。雨中的西湖褪去了游客的喧嚣,显露出它最本真的模样。记得有次在郭庄避雨,看雨滴在池塘里画圈,那种静谧的美至今难忘。

换个交通工具也会有新发现。骑自行车沿杨公堤起伏前行,或者坐水上巴士看运河两岸的生活图景,移动的视角往往能捕捉到静止站立时忽略的细节。

1.3 常见写作误区及避免方法

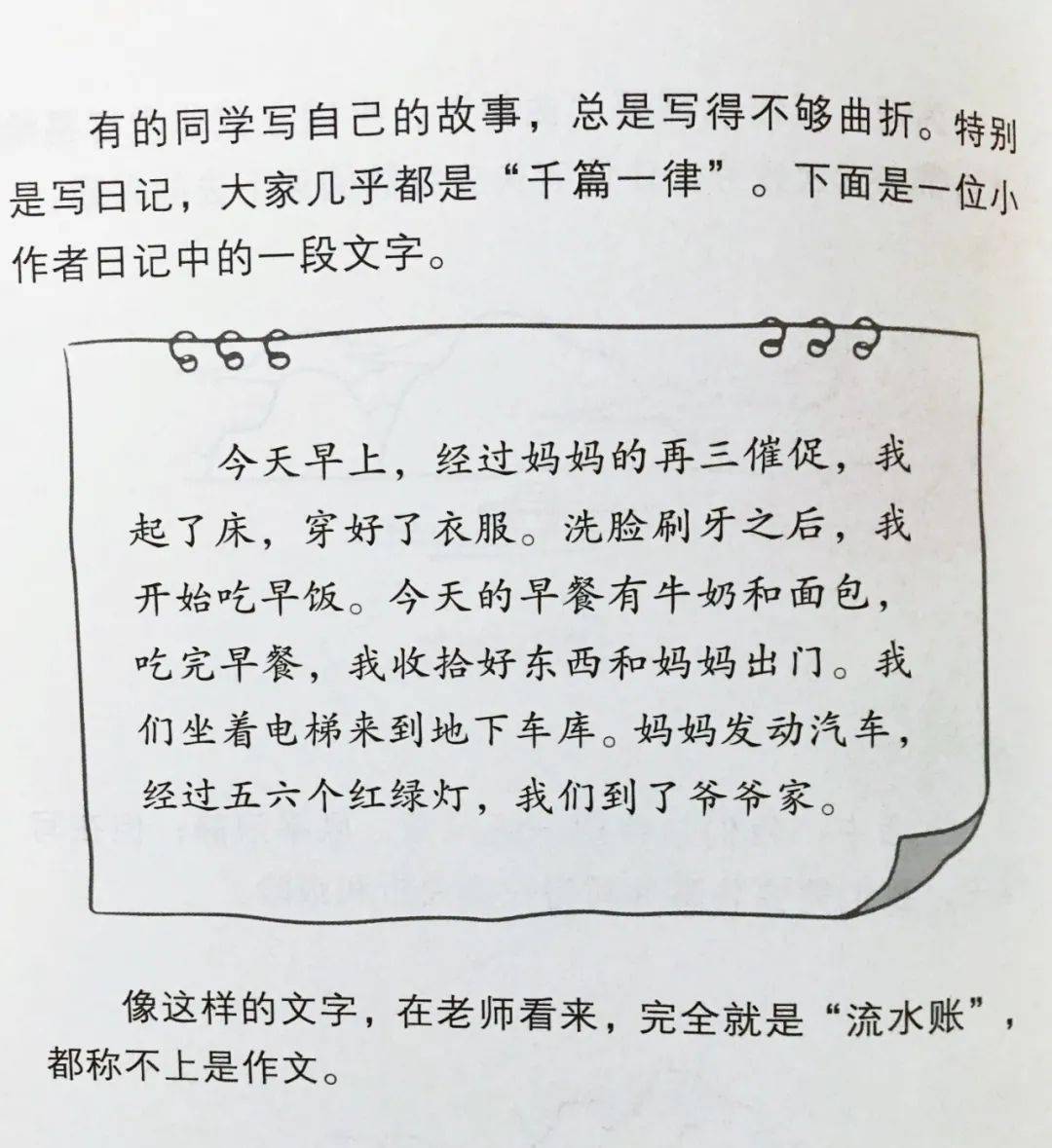

很多学生容易陷入“景点罗列”的陷阱,把游记写成旅游攻略。避免的方法很简单:每个景点只选取一个最打动你的瞬间。苏堤不必写六桥,只写你驻足最久的那座桥;灵隐寺不用详述每个殿堂,只写那缕让你静心的香火。

形容词堆砌是另一个常见问题。“美丽”“迷人”这类词用多了反而苍白。试着用具体的感受代替抽象的评价。“湖水是淡绿色的,像泡开的龙井茶”比“湖水很美”更有画面感。

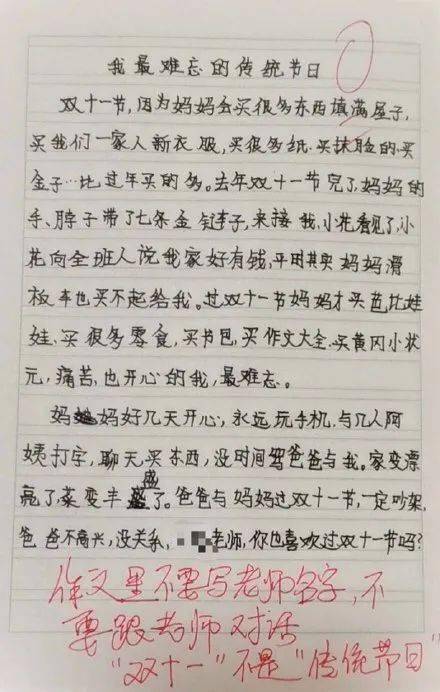

还有学生喜欢引用太多古诗,自己的感受反而被淹没了。古诗词应该是调味料,不是主菜。最好的状态是让古诗与你的观察对话,比如看到残荷时想起“留得枯荷听雨声”,但更要写出你听到的雨声有什么不同。

写作终究是个人体验的呈现。杭州的美从不单一,重要的是找到属于你的那片风景。下笔时不妨问问自己:这个瞬间为什么打动我?答案就在你的心里。

站在西湖边,你可能会觉得手中的笔太轻,装不下这一湖的风景。记得第一次带外地朋友游西湖,她突然问我:“这么多人来写西湖,还能写出新意吗?”这个问题让我想起曾在孤山遇到的老画家,他每年都画西湖,却说永远画不完——因为光线的变化、季节的流转,每次看到的都是不同的西湖。

2.1 西湖四季景色的对比描写

春天的西湖是位淡妆的少女。柳枝刚抽出新芽,那种嫩绿像刚从调色盘里调出来,还没干透。桃花开得含蓄,三两枝探向水面,倒影里都是羞涩。这时候最适合写晨雾中的苏堤,朦胧中带着生机。

夏天的绿是泼墨般的。荷叶铺满湖面,荷花从缝隙里钻出来,粉的白的热热闹闹。但别只写晴日,试试写骤雨初歇的午后:荷叶上滚着水珠,蜻蜓停在残荷上,空气里混着湖水与荷香的特殊气味。

秋天的西湖突然安静下来。桂花香是看不见的网,轻轻罩住整个湖区。北山路的梧桐开始变色,从青到黄再到褐,像慢慢燃尽的炭火。这个季节适合写月色,平湖秋月的意境不在月有多圆,而在那种清冷与孤寂。

冬天要是遇上雪,西湖就回到了宋代。断桥残雪的妙处不在雪有多厚,而在那若有若无的白,覆在桥拱上,仿佛时光倒流。记得有年雪后,我看见一位老人独自在湖心亭喝茶,那画面比任何雪景都动人。

2.2 动静结合的景物描写方法

西湖的美从来不是静止的。试着把湖面当作舞台:游船是移动的配角,水鸟是即兴的舞者,而山与塔是永恒的观众。写三潭印月时,别只写石塔的造型,要写月光穿过塔孔时,在水面画出的光斑如何随波荡漾。

风是西湖最好的化妆师。它让柳枝起舞,让湖水起皱,让云影移动。观察微风与强风下湖面的不同表情:微风时像丝绸被轻轻拉扯,强风时则像整匹绸缎在翻滚。

那些静止的景物需要活的点缀。雷峰塔的倒影里突然游过一群鱼,安静的湖面被划开细痕;长桥的栏杆上停着歇脚的鸟,它的凝视让整个画面活了起来。我总记得某个黄昏,看见夕阳把保俶塔的影子慢慢拉长,最终触到对岸的灯火,那一瞬间的交接,比任何风景都震撼。

2.3 运用五感体验丰富描写层次

视觉当然重要,但别让它独占你的文字。

闭上眼睛听西湖:摇橹船吱呀的摇桨声,南屏晚钟的余韵,甚至风吹过不同树叶的声音都不一样——柳树是沙沙,梧桐是哗哗,竹叶是簌簌。雨天在郭庄的廊下听雨,瓦片上的雨声清脆,荷叶上的雨声沉闷,石阶上的雨声绵密,这些声音的层次比画面更细腻。

嗅觉往往最容易被忽略。春天的空气里有新翻的泥土香,夏天是荷香混着水汽,秋天不用说自然是桂花,冬天呢?是枯枝与湖水特有的清冷气息。这些气味是西湖的记忆密码。

触觉描写能让读者身临其境。早春湖面的风还带着凉意,抚过脸颊像薄荷叶轻擦;盛夏的断桥石板烫得站不住脚;秋夜的石凳沁着凉意;冬天的栏杆摸上去像冰块。记得有次在花港观鱼,伸手碰了碰湖水,那种温凉恰好的触感,让我突然理解了“柔情似水”这个词。

味觉也可以巧妙融入。不必真的去写食物,可以写“空气甜得像含了块桂花糖”,或者“湖面的水汽尝起来有青草的味道”。这种通感的运用,能让描写跳出常规。

写作时试着轮流关闭某个感官,专注训练其他感官。你会发现,当不被视觉主导时,笔下的西湖会呈现出意想不到的丰富层次。毕竟,真正的西湖不只在眼里,更在每一个毛孔的感受里。

在杭州写作,你握着的不仅是笔,还是穿越时空的船桨。那些沉淀在石板路下的故事、飘在湖风里的诗句,都是最珍贵的写作素材。我常想,西湖的水之所以这么厚重,大概是因为每一滴都浸泡过千年的文墨。

3.1 西湖传说与历史典故的巧妙运用

白娘子的故事人人都知道,但怎么写才能不落俗套?试着把传说当作背景音,而不是主旋律。比如写断桥,不必重复水漫金山的壮阔,可以写雨后初晴时,桥面水光粼粼,恍惚间仿佛看见白娘子遗落的珠钗还映在水里。传说在这里变成了情绪的催化剂。

苏小小的墓前总是堆满鲜花,但少有人写那些鲜花的来历。我曾遇见一位老人每天清晨来换花,他说这不是祭奠,而是与一个懂美的灵魂对话。这种现代人与历史人物的精神交流,比单纯复述典故更有温度。

雷峰塔的写法可以更巧妙。不写它的巍峨,写它在不同时代文人笔下的影子——从唐诗里的远景,到宋词中的意象,再到民国散文里的残影。一座塔的变迁,其实就是一部浓缩的文化史。记得陪一位作家朋友夜游雷峰塔,他说现在的灯光太亮,照不见了塔影里的旧魂。这句话让我突然明白,写历史元素时,那些“看不见”的部分往往比“看得见”的更动人。

3.2 名人足迹与诗词歌赋的引用

苏轼的苏堤春晓人人会写,但你是否注意过堤上石块的磨损程度?那些被千万双脚磨圆的边缘,才是真正的历史见证。写苏堤时,可以把苏轼的词句化作隐形的线索——“欲把西湖比西子”的意境,其实就藏在每个晨练老人安详的眉眼里。

白居易的“最爱湖东行不足”,现在读来依然贴切。但别直接引用整首诗,可以把它拆解成碎片,洒在文章各处。写绿杨阴里白沙堤时,轻轻带过一句“行不足”,懂的人自然心领神会。这种克制的引用,比大段摘抄更有韵味。

林和靖的梅妻鹤子是个好题材。不过现在的孤山,更多是游客和市民。可以写一个现代人如何在喧嚣中寻找当年隐士的心境——也许是在早梅初绽的清晨,也许是在鹤影已逝的黄昏。历史名人的精神遗产,应该与当代生活产生共鸣。

诗词引用最忌卖弄。记得有次读学生的作文,通篇堆砌名句,反而淹没了自己的声音。好的引用应该像茶里的盐,尝得到味道,看不见形状。

3.3 古今对比展现杭州变迁

南宋的御街如今是商业步行街,这种对比本身就充满戏剧性。可以写古井圈被玻璃罩保护着,而旁边就是时尚的奶茶店。时空在这里折叠,古今以奇妙的方式共存。我特别喜欢观察御街上老人的神态——他们坐在千年古街上晒太阳的表情,和坐在自家院子里没什么两样,这种日常感反而最打动人心。

运河的变迁值得细细书写。从前是漕运要道,现在是观光水道。但那些老码头石阶上的绳痕还在,夜航船的汽笛声里,依稀还能听见当年的橹声。写运河时,不妨聚焦一个具体的物象,比如桥洞。同一个桥洞,过去过粮船,现在过游船,这个空间承载的时间重量,胜过千言万语。

城市天际线的变化是最直观的古今对比。从保俶塔望出去,一边是千年古塔,一边是现代高楼。但别简单地说“古今交融”,可以写黄昏时分,夕阳同时给玻璃幕墙和青瓦屋顶镀上金边,那一刻,不同时代的美达成了和解。

最妙的古今对比往往藏在细节里。比如手机导航里的南宋皇城遗址,电子光点与泥土下的基石对话;又比如地铁工地上挖出的古钱币,现代工程与古代文明的意外邂逅。这些瞬间,才是杭州这座古城最生动的表情。

写作时要记得,历史不是背景板,而是仍在呼吸的生命。那些典故、诗词、古迹,都在等待与新的时代产生新的化学反应。你的文字,就是让古今对话的媒介。

站在西湖边,你会突然明白,最美的风景不在眼里,而在心里。那些涟漪不只是水波,更像是心弦的颤动。写作最难的部分,就是把这种看不见的涟漪变成文字。记得第一次带外地朋友游西湖,她看着雷峰塔突然流泪,说想起了故乡早已消失的古塔。那一刻我懂了,真正打动人的从来不是景物本身,而是它触发的那些深藏的情感。

4.1 从景物描写到情感抒发的过渡

描写断桥的残雪时,别急着说“美”。先写脚踩在积雪上咯吱的声音,再写阳光在雪粒上跳跃的样子,然后自然地带出“这声音让我想起童年外婆家院子”这样的联想。景物是引信,情感才是绽放的烟花。我教学生写作时总说,要把西湖当作会说话的朋友,而不是沉默的模特。

苏堤的柳丝垂进水里,这个画面可以有很多写法。最高明的写法是让柳丝成为情感的桥梁——比如写柳丝轻拂水面的样子,像极了离别时欲言又止的手指。这样的过渡不着痕迹,却把景物和人情紧紧系在一起。去年春天,我看见一位老人长时间凝视柳树,后来才知道那天是他妻子去世三周年,他们年轻时最爱在苏堤散步。这个细节让我明白,每个看似普通的景观背后,都可能藏着一个人的半生故事。

雨中的西湖特别适合情感过渡。雨滴打在水面的圆圈,可以写成“时光的年轮”;雾气笼罩的远山,可以比作“模糊的记忆”。但比喻要节制,就像做菜放盐,多了就齁了。最好的过渡是让读者分不清哪里是写景,哪里是抒情,二者早已水乳交融。

4.2 如何通过细节展现深层感悟

孤山的梅花开了,这很平常。但如果你注意到某片花瓣上的露珠里,倒映着晨练老人打太极的身影,这个细节就活了。深层感悟往往藏在这些容易被忽略的角落里。有个写作秘诀:永远不要写“我很感动”,而要写出让你感动的那个具体画面。

在岳王庙前,游客大多拍“精忠报国”的匾额。但真正动人的可能是角落里某个无名游客悄悄放下的野花,或是石阶上被岁月磨圆的棱角。这些细节比宏大的叙事更有力量。我认识一位摄影师,他从不拍西湖的明信片角度,专拍湖边长椅上老人握着的旧茶杯,拍断桥边孩子手里将化未化的棉花糖。他说这些才是西湖真实的心跳。

灵隐寺的香火缭绕,直接写“庄严肃穆”就太苍白了。可以写香客把愿望写在银杏叶上,风一吹,无数个心愿在空中打转;或是写烛泪层层叠叠堆积的样子,像无数个祈祷凝固在时光里。记得陪一位失意的朋友去灵隐寺,他盯着烛火看了很久,突然说:“原来再微弱的光,也能照亮一小片黑暗。”这句话后来成了他文章的魂。

4.3 结尾部分的主题升华技巧

写杭州的作文,结尾最忌喊口号。别说“杭州真美,我爱杭州”,这就像对深爱的人说“你是好人”一样无力。试着把情感收拢在一个具体的物象上——可能是船夫收桨时溅起的水花,也可能是茶楼里飘出的越剧唱段突然被风声吹散。

有位学生的结尾让我印象深刻。他写杭帮菜馆里,老师傅切笋的刀声和窗外南屏晚钟恰好合拍,那一刻他明白了什么叫“生活的韵律”。这个结尾没有半个字提到“爱杭州”,却把对这座城市的眷恋写得入木三分。好的升华应该像好茶的余韵,喝完才品出滋味。

另一个取巧的方法是让结尾与开头呼应。如果开头写晨雾中的西湖像未醒的梦,结尾可以写华灯初上时,西湖终于睁开了眼睛。但这种呼应要做得巧妙,最好是读者读完才恍然发现这个设计。

最打动我的结尾来自一位老杭州。他写每年桂花开放时,满城甜香让他想起已故母亲做的桂花糕。最后一句是:“如今母亲不在了,但杭州还在替我记得那个味道。”这个结尾把个人记忆与城市气质完美融合,真正做到了以小见大。

写作的终极目的,是让西湖的水流进读者的心里。当你写完最后一个字,如果感觉自己的一部分也留在了文字里,那这篇文章大概就成了。

读别人的好文章,就像在西湖边遇到一位善谈的本地人,三言两语就能带你看见不一样的风景。我书架上有本泛黄的作文集,是十年前从保俶路旧书摊淘来的,里面收录了几篇关于杭州的获奖作文。每当写作遇到瓶颈,我就会翻开它——不是要模仿,而是想找回那种最初被文字打动的感觉。

5.1 《西湖春色》结构与特色分析

《西湖春色》这篇范文最妙的是它的结构设计。开头不写湖光山色,反而从清晨环卫工人扫集落叶的“沙沙”声写起。这个声音成了贯穿全文的线索——后来写到春水荡漾声、游人笑语声、风吹柳絮声,各种声音像交响乐般层层铺开。我教学生时常说,好结构就像苏堤的六座桥,看似独立却又浑然一体。

它的段落过渡特别自然。写柳浪闻莺那段,前一句还在描写黄莺跳动的轨迹,后一句突然转到“这轨迹让我想起童年画歪的简笔画”,就这样把外景引向了内心。作者很懂得在恰当处留白,比如描写完桃花后戛然而止,留出空间让读者自己想象。这种节奏把控,就像西湖游船的老船夫,知道何时该用力划桨,何时该任船自漂。

最值得学习的是它处理陈腐题材的新鲜感。人人都写苏堤春晓,它却聚焦晨练老人剑穗上沾着的花瓣;人人都拍雷峰夕照,它偏写夕照里飞过的孤鸟影子投在塔身的瞬间。记得有年春天带写作班学生去采风,大家都挤在花港观鱼拍红鲤,只有一个女孩蹲在角落画石缝里的青苔。后来她的作文拿了最高分——因为看见了别人看不见的春天。

5.2 《雨中游西湖》情感表达赏析

雨中的西湖我见过无数次,却从没像读这篇范文时那样被深深触动。作者写雨滴敲打船篷的声音,比作“时光在叩门”。这个比喻不算新奇,妙在后续发展——他写每声雨滴都像在提醒,有些美景错过就是永远。读到这儿我突然想起,去年秋天没来得及去满陇桂雨,今年桂花便开得格外潦草。

文中对孤独的处理特别高明。作者独自游湖,却不直接说“孤独”,而是写“伞沿滴下的水珠成了我唯一的旅伴”。在平湖秋月景点,他注意到自己的倒影被雨滴打得支离破碎,这个意象自然带出了现代人漂泊感。最绝的是结尾,雨停时他写道:“湖水渐渐平静,我的倒影终于完整了,虽然只是片刻。”这种节制的情感表达,比直白的抒情有力得多。

我认识这篇文章的作者,是个北漂的杭州人。他说那次雨中游湖是失业后回老家散心,本来心情抑郁,却在雨里找到了某种释然。这解释了为什么文中对瑕疵的描写反而最动人——比如褪色的画舫、生锈的栏杆、被虫蛀蚀的荷叶。真实的情感从来不需要完美场景衬托,就像西湖水从来不是纯粹的碧色。

5.3 《杭州印象》写作手法借鉴

《杭州印象》最值得偷师的是它的蒙太奇手法。全文没有按游览顺序写,而是把不同时空的片段拼贴在一起:清晨菜场的叫卖声突然切入深夜酒吧的吉他;南宋官窑的碎瓷片与科技城的电子屏形成对照。这种写法打破了游记的线性叙事,更符合现代人记忆城市的方式。我在手机里建了个“杭州碎片”相册,专门收集这些看似不相关的画面,写作时随机组合常有意外收获。

它的语言密度值得玩味。写龙井茶那段,用四十多个字描写茶叶在杯中舒展的过程,但写钱塘江大桥只用“一道钢铁的沉默”六个字。这种疏密变化就像中国画的留白,该细腻时不惜笔墨,该含蓄时一字千金。去年有个学生问我怎么控制文章节奏,我让她把《杭州印象》打印出来,把长段落涂红色,短段落涂蓝色——结果她发现红色密集处多是感官描写,蓝色则多是哲理思考。

文中现代与传统的碰撞处理得特别聪明。写地铁站里穿汉服的女孩戴着蓝牙耳机听京剧,写外卖小哥在胡庆余堂门口刷手机等订单。这些场景我们每天都见,却很少想到可以写入文章。作者说灵感来自某次在河坊街,看见网红直播背景里有个老师傅在默默做糖画,两个时代在同一画面里各自安好。这个细节让我明白,好文章不需要编造戏剧性,生活本身已经足够荒诞又诗意。

解析范文不是为了复制,而是理解好文字背后的思维轨迹。就像学杭州菜不是要记住每道菜的配方,而是领会那种“淡妆浓抹总相宜”的平衡哲学。当你读完一篇范文,合上书本还能记得某个画面、某个句子,那你就已经抓住了最珍贵的东西。

写作终究是门手艺活,光看不练就像在西湖边看人划船——看得再久,自己拿起桨还是会手忙脚乱。记得我第一次教写作课,有个学生把笔记本记得密密麻麻,却始终不敢动笔。直到某天我收走他的笔记本,塞给他一支笔说:"现在,写你此刻听见的声音。"他愣了片刻,然后写下窗外卖莲子的吆喝声、自行车铃铛声、还有断桥边游客的嬉笑声。那个下午,他写了三页纸。

6.1 观察力训练与素材积累方法

杭州的细节永远收集不完,关键在训练眼睛看见平凡里的不平凡。我习惯在随身小本子上记"瞬间影像":河坊街老茶馆飘出的水汽在阳光里形成的彩虹,松鼠偷走游客放在长椅上的半块定胜糕,暴雨初歇时荷叶上滚动的七十二颗水珠。这些碎片比完整游记更鲜活,像是时间的标本。

有个练习特别有用:每天选一个地点静坐十分钟,用不同感官轮流观察。上周我在柳浪闻莺试过,先闭眼只听——远处南屏晚钟恰好敲响,近处有个小孩在背《饮湖上初晴后雨》,柳条拂过石凳发出丝绸般的摩擦声。再睁眼看色彩——新柳的嫩绿与旧柳的墨绿交织,桃花瓣飘在青石板上的排列像抽象画。最后触摸温度——被晒暖的石栏、树荫下的凉意、从湖面吹来的带着水汽的风。

素材积累需要建立个人化的索引系统。我的手机备忘录按"天气与光影"、"声音地图"、"人物剪影"、"意外邂逅"分类。去年霜降那天的记录特别珍贵:清晨湖面浮着薄雾,苏堤上有对老夫妻在练太极,他们的白须与呵出的白气几乎融在一起。这个画面后来成了某篇散文的开头,比任何华丽辞藻都更能传达杭州的禅意。

6.2 语言表达与修辞手法运用

杭州的温柔需要匹配的语言质地。我总提醒学生慎用"美如画"这类现成比喻,试着把西湖比作"正在铺展的宋卷",把保俶塔比作"停笔沉思时悬在空中的狼毫"。修辞不该是外挂的装饰,而要像龙井茶香般从文字里自然渗出。

活用通感能让描写立体起来。写桂花时可以不说"很香",而写"香气稠得能托住下坠的梧桐叶";写冬雪可以不说"很冷",而写"雪片落在湖面的声音像遥远的瓷器在开裂"。去年在孤山赏梅,有个学生写道:"梅香是淡青色的,与寺墙的灰粉色调成了宋画里的天色。"这种打破感官界限的表达,往往最令人难忘。

动词选择决定文字的呼吸感。描写西湖游船,用"裁开"水面比"划过"更精准;写北山街的梧桐叶,用"踱步"比"飘落"更优雅。我有个私藏练习:把写景段落里的动词全部挖空,试着用完全不相关的动词填空。有次把"太阳升起"改成"太阳从群山肩头翻身坐起",意外获得某种拟人化的生动。当然这种实验需要节制,就像做西湖醋鱼,创新不能盖住食材本味。

6.3 修改润色与个性化风格培养

好文章是改出来的,这个道理谁都懂,但很多人不知道该怎么改。我的方法是"冷却法"——写完初稿放两天,再去西湖边读给自己听。在开阔的湖光山色里,哪些句子显得造作,哪些段落节奏拖沓,往往一目了然。水声会帮你过滤掉多余的修饰。

修改要像修剪盆景,找到文字的多余枝桠。有次学生写了"在细雨蒙蒙微风徐徐的午后",我让他删到只剩"雨午后",意境反而更朦胧。还有个常见问题:总想用成语概括感受,其实直接写"茶汤里浮着半片桑叶"比"心旷神怡"更有说服力。杭州的韵味藏在具体里——青瓦上的湿痕,茶碗里的月影,桥墩边的漩涡。

风格养成需要找到自己的声音。有人适合白居易式的平易近人,有人偏好张岱式的清冷孤峭。我鼓励学生做"文字声纹测试":连续写七篇不同主题的杭州随笔,找出重复使用的意象、偏好的句式节奏、惯用的情绪色调。有个女孩总在写夜市时用短促跳跃的句子,写古寺时用绵长舒缓的句式,这种本能的身体反应,正是个人风格的雏形。

写作提升是场漫长的修行。就像西湖水每天映照不同的天光,你的笔也会随着经历增长而变化。重要的是保持观察的敏锐与表达的诚恳,当某个瞬间你写下"暮色像龙井茶汤渐渐变浓"这样的句子,不再觉得是修辞,而是自然流露的感知——那时你就真正找到了与杭州对话的方式。